|

|

|

<令和4年度活動報告> |

|

■2022年度活動報告書を作成しました タイトル 「名頃登山道1600m地点補修活動のこれまで そして これから」 内 容 1 2022年度活動計画 2 活動に至る経緯 3 活動報告 2022年度の活動場所は、オーバーユースとシカ食害により荒廃した、登山道とその周辺です。オーバーユースもシカ食害も、人為的要因で生じたと言えます。 「人が傷めた自然は人の手で取り戻したい」との思いで、2014年から当該地で活動を継続しています。  |

||||||||||

|

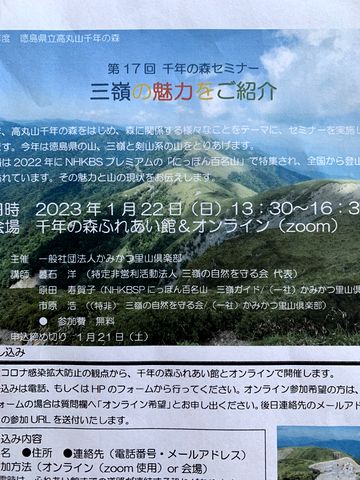

■第17回千年の森セミナー講演報告 開催日時 1月22日(日)13:30〜16:30 開催場所 千年の森ふれあい館 主 催 かみかつ里山倶楽部 講 師 暮石 洋(三嶺の自然を守る会 代表) 原田寿賀子(かみかつ里山倶楽部、NHKにっぽん百名山の三嶺ガイド) 市原 浩(三嶺の自然を守る会・かみかつ里山倶楽部) 内 容 高丸山を活動エリアにするかみかつ里山倶楽部さんが、三嶺をテーマにセミナーを開催しました。当会にとってはありがたいことで、暮石、市原が三嶺の状況と課題について話しました。 暮石:1.三嶺・剣山山系の変遷 2.オーバーユース問題 3.深刻なシカ食害 4.当会の取り組みについて 原田:1.三嶺の魅力について 2.にっぽん百名山収録裏話等 市原:1.シカ食害により三嶺とその周辺山域で危惧されている状況について。 (質疑応答) ※参加者はZOOMによる参加が主で、会場にも参加者がありました。  セミナーのチラシ セミナーのチラシ 会場の様子 会場の様子 |

||||||||||

|

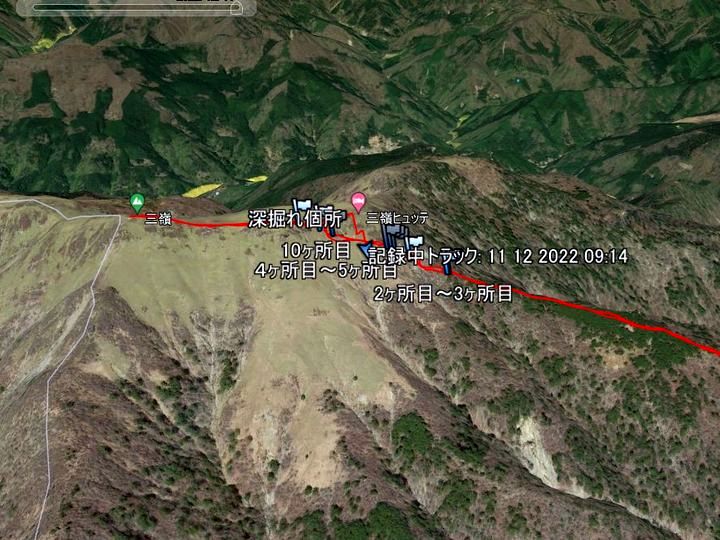

■三嶺名頃登山道調査報告 実施日 12月11日(日) 場 所 名頃登山道 参加者 8名 内 容 三嶺名頃登山道の、荒廃箇所の調査を行った。この度の調査の結果、名頃登山道の補修を要すると思われる箇所は、標高1720mから1800m(池の下)までの間の10ヵ所。標高1720mの1ヵ所と池の下の2ヵ所は資材の持ち込みが必要だが、他の7ヵ所は現地の石などをつかうことで補修が可能であると思われる。補修は当会の判断だけでは実施に移せない。国定公園区域内であるため、県との協議を経てからの実施となる。

荒廃カ所は山頂近くに集中している |

||||||||||

|

■センサーカメラ回収報告 目的 当会が設置した防シカ柵の周辺樹林のシカの生息を探るため 場所 柵を設置している標高1250m〜1300m 台数 2台 結果 2021年11月に設置し、1年後に回収した。センサーカメラには、当然のことながらシカが多く写っていた。シカが雪面を口で掘り落ち葉を食べる様子が写っており、エサがなく寒冷の厳しい環境のなかで生きしのいでいるように見える。シカの他、イノシシ、タヌキ、ニホンザル、キツネ、イタチなども写っており、三嶺山域は多くの野生動物が生息する豊かな樹林であることの証だと考えられる。

|

||||||||||

|

■シカ観察カメラ回収と防シカ柵補修活動報告 実施日 12月5日(月) 場 所 三嶺林道ヘアピン旧登山口から上部の樹林 内 容 シカの食害により下層植生がほとんどない樹林に植生を甦らせようと、2020年、2021年、当該地に6カ所の防シカ柵を設置した。また、2021年晩秋に、シカの餌がほとんどないないと思える樹林の中のシカの生態を探ろうと、柵の周辺にセンサーカメラを設置した。このセンサーカメラを、1年が経過したので回収した。カメラにも多くのシカが写っており、林床には多くのシカ糞があったので、この樹林には多くのシカがいると考えられる。さらに、今年は10月2日に柵の補修を行ったが、約2mのポールを繋いだ中間が弱点で、繋ぎ手が外れたり折れるなどしていたため、新たにポール(木製)8本の補修を行った。  柵の補修 柵の補修 |

||||||||||

|

■防シカ柵設置活動報告 実施日 11月22日(火) 場 所 三嶺名頃登山道(標高1600m地点)沿いの斜面 参加者 14名(うち県担当者2名) 内 容 当該地で、5基の防シカ柵の設置を計画している。今年は2基、来年4月〜5月の間に3基設置予定。今回、2基を設置した。柵資材は県西部総合県民局から提供していただき、登山道補修資材と合わせて6月にヘリコプターで輸送済みだった。当会はこれまで柵の補修や設置活動を繰り返している経験から、今回の2基はスムーズに作業が進み、予想以上の短時間で終えた。設置場所はウラジロモミ(針葉樹)の樹林の中で陽が差しにくく、柵内に植生が回復するには4、5年を要すると思われるが気を長くして植生の回復を待ちたいと思う。  作業の様子 作業の様子 設置した防シカ柵 設置した防シカ柵 |

||||||||||

|

■矢筈山山域シカ食害観察活動報告 実施日 11月4日(金) 場 所 矢筈山山域 内 容 当初、鎗戸山周辺で観察する計画であったが、剣山スーパー林道で通行止めの箇所があり、計画を変更し矢筈山に行った。東斜面の樹林は幹回り3m前後のブナやウラジロモミが多くあり、豊かな自然林であることを実感する。ただ、下床植生のササが少なくなっており、一部林床で土壌浸食が起きそうな状況である。三嶺のダケモミの丘を思わせる、見事なウラジロモミの群落がある。下床植生が全くない三嶺と違い、矢筈山はたっぷりのササで覆われている。石堂山周辺のヒノキ林で剥皮被害が見られた。目測で50本ほどの塊でヒノキが被害に遭っていた。シカ食害の状況は三嶺よりは少ないが油断はできない。これからも注視する必要がある。  大径木のブナ 大径木のブナ ウラジロモミの林 ウラジロモミの林 ヒノキの剥皮被害 ヒノキの剥皮被害 標高1200mまで下りている紅葉 標高1200mまで下りている紅葉 |

||||||||||

|

■令和4年度徳島県職員研修「NPO体験研修」実施報告 実施日 10月21日(金)〜22日(土) 場 所 剣山周辺山域 参加者 県職員7名 スタッフ5名 内 容 今年度の研修では剣山の樹木説明を中心に、シカ食害の現状と対策、紅葉のメカニズム、徳島県内の山登りの楽しみと注意点などを行った。スタッフには、県西部県民局の森氏、県勤労者山岳連盟理事長の天野氏に加わっていただいた。受講者は、全員剣山初体験者で1日目は6時間、2日目は4時間の山歩きとなり疲れ気味だったが「好天に恵まれ素晴らしい剣山を体験することができた」との感想が聞かれた。  活動の様子 活動の様子 活動の様子 活動の様子 活動の様子 活動の様子 活動の様子 活動の様子 |

||||||||||

|

■防シカ柵補修活動報告 実施日 10月2日(日) 場 所 三嶺林道ヘアピン旧登山口上部の樹林 内 容 2020年に4カ所、2021年に2カ所、合わせて防シカ柵を6基設置している。柵に枯死木が倒れ掛かり、木製のポールが切断したり”く”の字に曲がったりしていたため、会員数名で補修を行った。1基の柵に22本ほどのポール使っているが、この日は、切断箇所が7本、”く”の字に変形しているポール19本、計26本の補修を行った。  折れた木製のポール 折れた木製のポール 補修を終えた柵 補修を終えた柵 |

||||||||||

|

■ニホンジカによる食害調査報告 開催日 8月27日(日) 場 所 「青ザレ」北斜面のササ原(標高1,820m) 内容 2016年、2017年にこの場所で食害調査を行ったが、5年ぶりに同場所で調査を行った。2017年の状況は、ササ原の一部で枯れ果て、コケやイグサなどの植生に代わっていた。そして、その周辺のウラジロモミやダケカンバ等樹木の剥皮被害が拡大していた。また、深く切れ込んだ谷状のところでは土壌浸食が起きていた。2017年の状況については、平成29年度剣山地域ニホンジカ被害対策協議会においで報告した。 この日の三嶺は霧に覆われ、見通しの悪い中で調査を行った。ミヤマクマザサが枯れ、広範囲の裸地化した所をコケが覆っていた。2017年時には見かけなかった、土壌浸食が起きていた。下部に行くほど荒廃が酷く、このまま放置すると崩落へと悪化が懸念される。当該地は剣山国定公園区域内で、三好市の私有林と思われる。崩落と悪化を招かいないように早急な対策が求められる。  土壌浸食が起きている様子 土壌浸食が起きている様子 土壌浸食が起きている様子 土壌浸食が起きている様子 |

||||||||||

|

■NHK BSプレミアム「にっぽん百名山」で三嶺が放送されます! 放送日(予定) 8月15日19:30〜 再放送 8月22日12:30〜 内容 「三嶺 〜秘境の奥の“別世界”〜」 四国山地の東、徳島と高知の県境にそびえる「三嶺(みうね、1894m)」。秘境とも言える山深い集落の奥にある。だが、そこには、思わぬ光景の数々が待ち受けていた!案内は、ネイチャーガイドの原田寿賀子さん。 【出演】原田寿賀子,【語り】鈴木麻里子  |

||||||||||

|

■三嶺山頂部防シカ柵補修活動報告 開催日 7月9日(土)、10日(日) 場 所 三嶺山頂部 参加者 9日7名、10日6名(一部参加者入れ替わり) 内容 9日:三嶺西側の柵の補修を行う計画であったが、山頂に着くころから雨が降り、雷が鳴りだしたの計画を変更して東側柵で簡単な補修を行い早々下山した。 10日:再度、三嶺に向かう。損傷の激しい西側柵の50mを、新たな柵に張り替えた。まだ補修を要するところが多々あるが、改めて実施することにする。毎冬、積雪、強風が厳しいところなので、柵は毎年損傷する。終結が見えないボランティア活動である。  柵の補修活動 柵の補修活動 柵の補修活動 柵の補修活動 満開のコメツツジ 満開のコメツツジ 満開のコメツツジ 満開のコメツツジ |

||||||||||

|

■荒廃した登山道に植生回復をめざす活動報告 1.資材を現地へ輸送作業 実施日 6月1日(水) 場 所 剣山スキー場から名頃登山道(標高1600m地点) 参加者 剣山スキー場2名、荷下ろし現場6名 資 材 登山道補修用角材、防シカ柵の資材(約450kg) 内 容 5月27日に荷造りを終え5月30日実施の計画であったが、31日の両日悪天候により。6月1日にヘリによる輸送を行った。一番の心配は、荷物を樹林の隙間に下ろすことができるかだったが、事前にヘリコプター会社の社員と現地調査を行い準備を進めたおかげで、計画どおり輸送ができた。

2.洗堀箇所の補修 実施日 6月12日(日) 場 所 名頃登山道標高1600m地点(補修の箇所の長さ約100m) 参加者 10名 内 容 6月1日に運び入れた角材を使い、昨年、県西部県民局が開催した「近自然工法による登山道の補修」を参考に補修を行った。2015年にも行った継続事業であるが、この補修によりさらに土砂を堆積させ、植生を回復させることになる。当該地の植生が回復を始めても、シカに喰われてはいけないので、今秋に防シカ柵を設置する計画である。  作業の様子 作業の様子 作業の様子 作業の様子 |

||||||||||

|

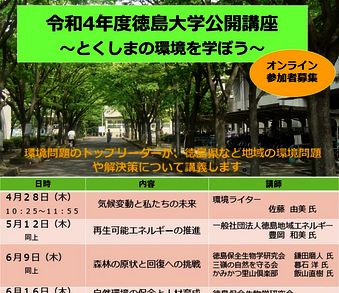

■徳島大学公開講座「徳島の環境を学ぼう」講座報告 開催日 6月9日(木) 場 所 徳島大学総合科学部401号教室 講座タイトル 「森林の現状と回復への挑戦」 内容 ZOOMによる配信で、講座が開かれた。鎌田磨人教授(徳島大学)、飯山直樹氏(かみかつ里山倶楽部)、暮石(当会理事長)が、約30分ずつ講義を行った。暮石からは、剣山山系のシカ食害による深刻な森林被害状況と、三嶺の自然を守る会のシカ食害に関する活動について、次の内容を話した。 1 剣山の変遷 2 剣山のシカ食害と対策の経緯 3 増加したニホンジカの生態 4 食害の状況(食害の写真記録・土壌浸食の状況・植生の遷移・防シカ柵の設置と効果について) 5 シカ食害 これまでの対策と課題  公開講座チラシ 公開講座チラシ |

||||||||||

|

■ベニバナシャクヤク群落保護活動報告 実施日 5月28日(土) 場 所 東祖谷 参加者 4名 内 容 希少種植物であるベニバナシャクヤク群落の盗掘が起き、急激にその茎数は少なくなった。その要因は、鹿食害防止のためのネット設置により、この群落のことが知られることになったためだと推察される。そこで当会は、盗掘被害に合わないよう、2012年に群落を囲む長さ約150mの柵を設置し、毎年この柵の点検・補修を行っている。2022年度は、当会員4人で柵の点検と補修を行った。倒木が柵の2か所に倒れ掛かり、柵を支えるポールが倒れていたので、倒木を取り除き、ポールを立て直す補修も行った。当群落は、6月上旬に淡いピンクの可憐な花を咲かせるが、今年も柵に守られた群落には、沢山の花が咲いていた。  修理前 修理前 倒木切断後 倒木切断後 |

||||||||||

|

■シカ食害観察報告 実施日 5月4日(水) 場 所 四ツ小屋谷から白髪分岐 参加者 8名 内 容 これまで、白髪避難小屋周辺では、3回活動を行っている。 (1) 2010年に25名の参加で小屋周辺で樹木ガード活動 (2) 2011年に26名の参加で白髪山で食害観察ツアー (3) 2012年には30名参加で小屋周辺で樹木ガード活動 今回は、四ツ小屋谷から避難小屋までの樹林の観察を行った。新たな剥皮被害は少なかったが、シカ糞は多くあり、相変わらずシカは多いようだ。林床の植生は消滅しており、急斜面で土壌浸食が発生しそうな箇所が3箇所ほどあった。(写真 上) 大径木が多かったが、稚樹、下層の植生はまったくない。表土がむき出しになっている所が多く「緑のダム」としての機能は著しく衰退していると考えられる。2010年にウラジロモミに樹木ガードを巻いたが、このガードが多く外れて落ちていた。外れた原因は、結束バンドの劣化によるものだ。一人の参加者が結束バンドを持っていたので、20本ほどガードを付け直した。(写真 下)  林床の植生は消滅 林床の植生は消滅 結束バンドを付け直し 結束バンドを付け直し |

||||||||||

|

■名頃登山道1600m地点調査報告 実施日 4月22日(金) 場 所 名頃登山道標高1600m地点 内 容 調査地は、2015年に、深刻な登山道の洗堀場所に対して徳島森林管理署の支援を得て枯死木を敷き、土砂の堆積量を観察してきた箇所。今年度は、関係機関の支援・協力を得ながら、この場所に更に角材を追加して土砂を増やすことで植生の回復を目指す活動に入る計画。この角材等の資材は、登山口からの人力による荷揚げは困難であることからヘリコプターで運ぶ計画で、今回は樹林の中の空き地を探し荷下ろしが可能かの検討のための調査を行った。この日は、四国航空の方にも加わっていただき、現場を見てもらった。  荷下ろしの予定地 荷下ろしの予定地 現場から望む三嶺南斜面 現場から望む三嶺南斜面 |

||||||||||

|

令和3年度活動報告へ |

|

|

|